【DIY】魚探ボックス 制作

魚探を手軽に持ち運ぶべく工夫してみました。

今回の製作に当たってはともの企画さん(川奈観光ボートハウスの販売部)に大変助けて頂きました。

魚探の機種選定時に加え振動子ポール(魚探のセンサーを付ける金属の棒)を選ぶ際にもアドバイスを、さらには魚探のマニュアルや廃盤の貴重なパーツまで「もし使えるなら…」と提供して下さいました。

そもそも「魚探をバケットマウスに入れてやろう」という発想がともの企画さんの商品の真似なのですが、しつこい連絡にも親身に対応して頂き本当に助かりました。

本当にありがとうございました。

|

| ボート屋さんにもほめてもらいました |

魚探が欲しい

二級船舶の免許が取れたので魚探も欲しい。

というか、当初の目的は『子供たちと、魚探掛けしながら芦ノ湖を周りたい』なので魚探が無いと目的達成できないのである。

魚探の機種自体は数年前から調べていたのである程度アタリは付いている。

免許も取れたのだからもはや障壁は何も無い。

おりしも欲しい機種がモデルチェンジのキャンペーンを行っていた。

この機種、発売当初は『コスパが異常』と評判になったエントリーモデルで、いまでも全然現役で使えそうである。

5インチ・7インチ・9インチの3サイズがラインナップされているが、一番バランスの良い7インチは売り切れ。

安価で可搬性の良い5インチか、大画面でサイドスキャン(水底の横まで見れる)対応の9インチか…。

さんざん悩んで

- 魚探のシステムを少しでも小さくしたい

- やっぱ安いは正義(値段が倍違う)

ということで、画面の小ささに目をつぶり5インチを購入することにした。

購入品

魚探本体以外にも色々必要な物がある。相談に乗って頂いて購入したのが以下。

- HOOK REVEAL 5in(¥54,000)

- サンカバー(¥上記に含まれる)

- 振動子用ポール(¥8,800)

- ロータリーベース(¥2,000)

- 液晶保護フィルム(¥800)

- VS-7080N(¥4,000)

- BM-5000用中トレー(¥1,300)

リンク

リンク

リンク

リンク

リンク

本体はAmazonの怪しい輸入品を買うとか個人輸入するとかすればもっと安く手に入りそうだったけど、本体の日本語対応とアフターを考え正規代理店で購入。

(そもそもキャンペーンと円安のせいで値段差はそれほどなかった)

振動子ポールは何種類かあったのだが、販売元のともの企画さんと相談しておススメされたものにした。

買ったモデルは多段伸縮させることができてボックスに入れれるのが最大のウリ。

ついでに魚探をくるくる回せるようになる&高くできるロータリーベースと、液晶保護フィルムを購入。

ボックスはメイホーのVS-7080Nをチョイス。

魚探と振動子ポールの釣具屋に持ち込み現物合わせして、最もコンパクトに収納できるモデルを選んだ。

中トレーは他モデルの物がピッタリはまるのに気が付いて取り寄せてもらった。

計:約70,900円

本体開封

中身は

- 本体

- 振動子(水中のセンサー)

- 電源ケーブル

- マニュアル類

- ベース

- 謎の紙袋×2

紙袋の中身は

- 振動子に取り付けるステー

- 電源コードに取り付けるヒューズ

マニュアル類は日本語無し。

最初焦ったけど、代理店のHPに行けばマニュアルあるので問題なかった。

|

| サンカバーは付属品無し |

|

| ピタッとはまる |

加工

購入したのは年末くらいだったのだがほっといたら春になってた。細かいところも詰めて作り始めたのが4月くらい。

道具・材料

電工ペンチ・ラジオペンチ・ヒートガン・デザインナイフ・ポンチ・インパクトドライバー・ドリルビット(5mm)・±ドライバー・差し金・ホールソー(19mm)・穴開パンチ・ハトメパンチ・ハサミ・定規・ラミネーター・ケガキ針・ノコギリ

屋外用耐水テープ・電動リール用電源ケーブル・端子各種・熱収縮チューブ・ステンなべ小ねじ(5mm×20mm)・ステンバネワッシャー・ステン蝶ネジ・グロメット・ペットボトルカバー・タオル・マニュアル類(A4)・ラミネートフィルム(150μ)・プラスティックハトメ・木材・紙やすり(#180)

屋外用耐水テープ・電動リール用電源ケーブル・端子各種・熱収縮チューブ・ステンなべ小ねじ(5mm×20mm)・ステンバネワッシャー・ステン蝶ネジ・グロメット・ペットボトルカバー・タオル・マニュアル類(A4)・ラミネートフィルム(150μ)・プラスティックハトメ・木材・紙やすり(#180)

本体養生

本体・液晶保護フィルム

ハサミ

屋外用耐水テープ

加工中に画面を傷つけないように最優先で液晶保護フィルムを貼る。

|

| 液晶画面の汚れを取り |

|

| フィルムを |

|

| 貼るだけ |

『SDカードスロットから浸水して故障する』というおっかない意見も見かけたので対策。

対策って言ってもただテープ貼るだけ。

|

|

| ピッタリ貼る |

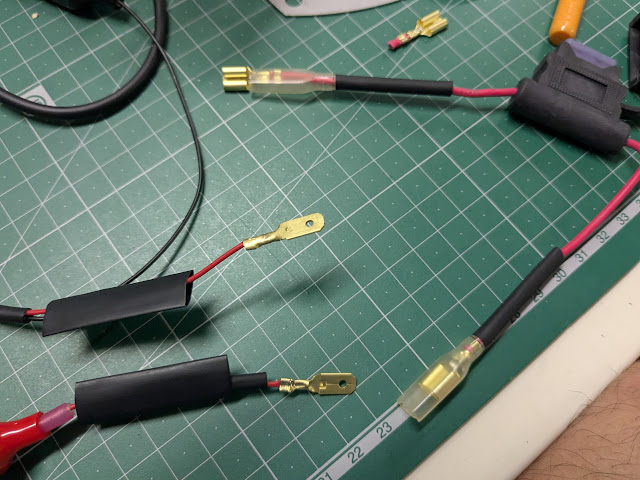

電源ケーブル加工

電源ケーブル・ヒューズ

電工ペンチ・ラジオペンチ・ヒートガン

電動リール用電源ケーブル・端子各種・熱収縮チューブ

電源ケーブルは初期状態だと魚探本体に入力する端子しかついていないので、バッテリー側の端子と間のヒューズを取り付ける。

|

| 電動リール用電源ケーブルのワニ口クリップ切り取る |

|

| ワニ口クリップ分解 |

|

| ワニ口クリップ用に丸端子付ける |

|

| 完成 |

|

| 電源ケーブル途中で切って端子取付。ヒューズにも |

|

| 端子はめ込んで熱収縮チューブで養生 |

|

| 長さあってないけど完成 |

お願いした方が絶対に楽だし仕上がりが綺麗だと思う。

中トレー加工

本体・ロータリーベース・中トレー・底板

デザインナイフ・ポンチ・インパクトドライバー・ドリルビット(5mm)・±ドライバー

ステンなべ小ネジ・ステンバネワッシャー・ステン蝶ネジ

魚探本体をボックスに置くための加工。海で使うかもしれないので金属部品はステンレスにした。

|

| 本体置いてベースの取り付け位置決める |

|

| ロータリーベース置いてポンチで穴あけ位置決める |

|

| ポンチ打った |

|

| ポンチ打ったところドリルで穴開ける |

|

| バリが出るので削る |

|

| ベースをネジで固定 |

|

| 底板をはめる |

リンク

※リンクの商品はサイズ適当です

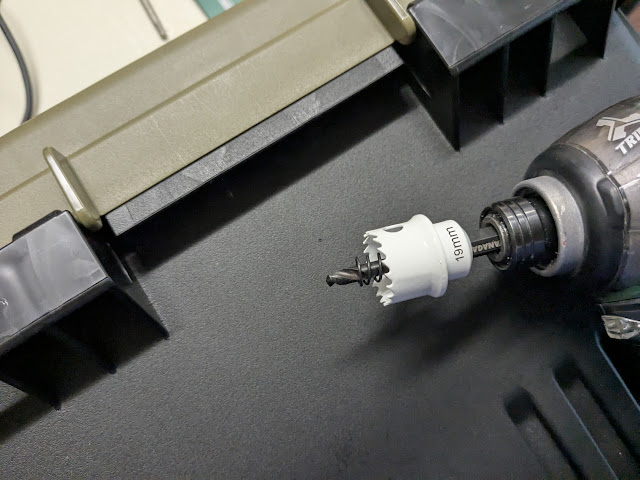

ボックス本体

デザインナイフ・インパクトドライバー・差し金・ホールソー・ケガキ針

グロメット

ボックス本体に、振動子のケーブルを通す穴をあけてグロメットで養生する。

|

| 目見当で良い位置に印を付ける |

|

| ホールソーで穴をあける |

|

| バリを取る |

|

| グロメットはめる |

|

| グロメットに十字の切込みを入れる |

|

| ケーブル通した図(内側) |

|

| ケーブル通した図(外側) |

振動子取付

振動子・振動子ステー・振動子ポール

ペットボトルカバー・タオル

振動子を振動子ポールに取り付け養生する。

なんせこの振動子、『強度はガラスのコップ程度』とかいうくらい繊細なので…。

|

| ステーを取り付ける…のだが |

|

| 取り付け方が分からん。マニュアルに日本語無い… |

|

| 図を見てそれっぽくやってみる |

|

| ただはめるだけだった |

|

| 振動子ポールに取り付け |

養生は、百均のペットボトルカバーを2枚重ねにした物にタオルを挟んでみた。

|

| 完成 |

マップ&マニュアルのラミネート

穴開パンチ・ハトメパンチ・ハサミ・定規・ラミネーター

マニュアル類・ラミネートフィルム

頂いたクイックマニュアルと芦ノ湖のマップを持ち運び用にラミネート。

マップはコチラのページからお借りした。

|

| マニュアル類の角を切る |

|

| ラミネートする |

|

| 端っこの紙が無い部分に穴をあける |

|

| ハトメを留める |

|

| こうすると浸水した時に紙がふやけないはず |

|

| リングでまとめれば完成 |

当て木作り

差し金・ケガキ針・ノコギリ

木材・紙やすり

振動子ポールやロッドキーパーなど色々取り付けるのに使う当て木。

大抵借りれるのでいらないのだけど、持っていけばセッティングスムーズなので何種類か入れておくことにした。

|

| サイズを決める。今回は長さ12cm |

|

| 全部同じ長さで切る |

|

| 切断面をヤスリ掛け。180番だけで十分だった |

|

| 各厚さ2つずつ作って完成 |

完成図

ここまで断片的に出来上がってきているのでなにやっているか訳分らないと思うのだけど、完成した物がこちら。

|

| 全景 |

船上ではこの形で展開し使おうと思っている。

蓋が日よけになればいいな、という魂胆。

使用中の内部はこんな感じ。

魚探使用時に使わないサンカバーや余った当て木、マニュアルやバッテリーが入るようになっている。

当て木は寸法フィーリングで決めたのにジャストフィットして感動した。

魚探の後ろにはスマホ入れて置いて、いざという時の連絡に備えるつもり。

|

| 本体を外した中トレーを入れ |

|

| 電源ケーブルを入れ |

|

| マニュアルを端に入れ |

|

| 本体を入れ |

|

| バッテリーを入れ |

|

| 空いた空間に振動子ポールをはめ込む |

|

| サイドトレーを入れて当て木を収納し |

|

| 仕切り板を最後に乗せる |

使ってみて

芦ノ湖のすずきボートに持ち込んで試運転してみた。

セットアップこそ手間取ったが概ね順調。

手間取ったのも魚探本体のセッティングが大変だっただけで、家でやって行けばもっと楽だった。

ただ、多少なりとも改善点も見つかった。

振動子のコードが長すぎる

振動子のすぐ近くに本体を置けたので大部分のコードが余ってしまった。釣りしてる時になんかに絡みそう。

余っている分を全てボックスの中に引き込んでしまえば解決できそう。

偏光グラスあった方が良い

よく見たら水底が見える程浅かった…、という場面が何回かあった。水面が光っちゃって見えないのである。

魚探で深さは分かるのだけど、魚探で浅いのが分かった時にはすでに手遅れ。絶対に目視した方が良い。

持ってるんだから持っていきゃいいのである。

振動子を拭くタオルが欲しい

最後に全部ボックスに収納して撤収するのだが、(当たり前だけど)振動子が濡れているので拭いてから片付けたい。

タオル一枚入れて行けばいいだけなので、忘れないようにボックスに入れておく。

鍵の保管

車のカギはシェルジャケットのポケットに入れてチャックを締めていたのだけど不安。

なんかの拍子に落としそうである。

魚探ボックスに入れておいても良いのだけど、雑に放り込んでおくと何かの拍子に無くしそうだし。

|

| 振動子拭くタオルもご一緒に |

なのでフローティングキーホルダーを付けてボックスに入れておくことにした。

デカいから目立つし、万が一落水しても浮くし。

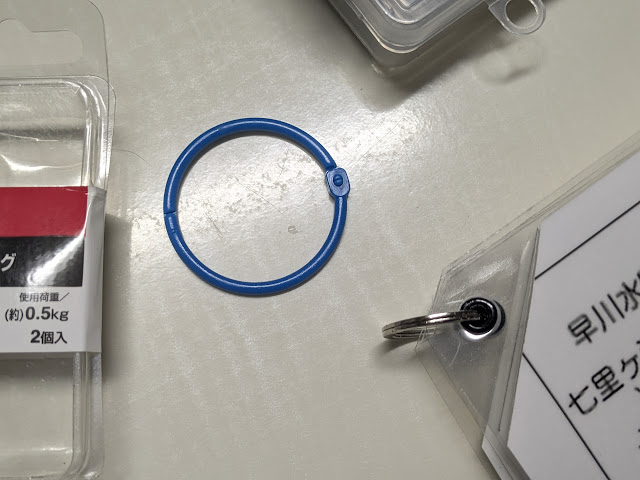

マニュアルのリングがデカすぎた

マニュアル類を持って行ったのは大正解だったのだけど、束ねているリングがデカい&太くてマニュアルが見づらかった。

プラ製の太い物から金属製のものに変更。

内径が小さい分角が引っ掛かってめくりづらくなってしまったので、少し角を切り落として対応した。

ゴミ袋付けておきたい

今回は釣りをしなかったので大したことなかったが、絶対にゴミは出るのである。

魚探ボックスは一番手元にあるはずなので、コレにゴミ袋付けておけると重宝しそうである。

カラビナ付きベルトが丁度1つ余っていたので着けてみた。

風でなびいてゴミ飛んでっちゃうかもしれないから、これはもう一度使って様子を見てみる。